言問嘉日記

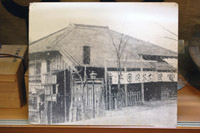

初代、外山佐吉より受け継がれ「言問団子」の名にて江戸末期創業より160有余年の刻(とき)と共に受け継がれ、菓子舗、茶処として先代よりの「心」と「技」を受け継ぎ営むことができております。弊店、店内中央奥に常設の展示コーナーがございます。営業時間内はご来店のお客様に自由にご覧いただけるようになっております。今回、ホームページリニューアルに伴い創業より受け継がれてきた道具、記録、書、色紙、等が展示されております。(写真正面)その中にある2枚の「色紙」、「花よりだんご」の題の周りに書かれた署名(サイン)を一人一人を探索。墨田の街に伝わる文人の交流が判るのではと紐解いて観ました。

初代、外山佐吉より受け継がれ「言問団子」の名にて江戸末期創業より160有余年の刻(とき)と共に受け継がれ、菓子舗、茶処として先代よりの「心」と「技」を受け継ぎ営むことができております。弊店、店内中央奥に常設の展示コーナーがございます。営業時間内はご来店のお客様に自由にご覧いただけるようになっております。今回、ホームページリニューアルに伴い創業より受け継がれてきた道具、記録、書、色紙、等が展示されております。(写真正面)その中にある2枚の「色紙」、「花よりだんご」の題の周りに書かれた署名(サイン)を一人一人を探索。墨田の街に伝わる文人の交流が判るのではと紐解いて観ました。 下段、2枚の色紙(写真)に寄せられていた署名を解読?、正直、年代は判りませんが弊店を良く利用されていることは話として伝え聞いておりました。まだ、文人として人気が広まってはいない時期ではないかと推測をしています。「花よりだんご」の題、色紙の寄せ書きすべて女性、また、弊店を利用していた男性の文人も多く居られますので、当時の賑わいも情景がなんとく想い浮かべられるような気がします。

下段、2枚の色紙(写真)に寄せられていた署名を解読?、正直、年代は判りませんが弊店を良く利用されていることは話として伝え聞いておりました。まだ、文人として人気が広まってはいない時期ではないかと推測をしています。「花よりだんご」の題、色紙の寄せ書きすべて女性、また、弊店を利用していた男性の文人も多く居られますので、当時の賑わいも情景がなんとく想い浮かべられるような気がします。 ◆芝本好子 「隅田川暮色」(1914~1991) 大正3年~平成3年

◆芝本好子 「隅田川暮色」(1914~1991) 大正3年~平成3年◆中里恒子 「乗合馬車」 (1903~1987) 明治36年~昭和62年 ※第8回芥川賞受賞作

◆平林たい子「一人行く」 (1905~1972) 明治38年~昭和47年

◆圓地文子 「女坂」 (1905~1986) 明治38年~昭和61年

◆川上喜久子「滅亡の門」 (1904~1985) 明治37年~昭和60年

◆村岡花子 「赤毛のアン」(1893~1968) 明治26年~昭和43年 ※翻訳

◆宇野千代 「おはん」 (1897~1996) 明治30年~平成8年

◆大原富枝 「婉という女」(1912~2000) 大正1年~平成12年

◆阿部艶子 「きずな」 (1912~1994) 大正1年~平成17年

◆森田たま 「もめん随筆」(1894~1970) 明治27年~昭和45年

◆吉屋信子 「花物語」 (1896~1973) 明治29年~昭和46年

◆峰 雪栄 「煩悩の果て」(1917~ )大正6年~

◆未解

大正4年4月8日

・・・・・・ばあやとあそぶ。

向島からおとみ来る。ことゝひのおだんごがとにかくおいしい。と、書かれていました。また、弊店近くには幸田露伴の蝸牛庵などもあり当時の文人達の交流が想い浮かびます。これからも、このコーナーの充実を図るべく更なる写真、情報の収集に努めることをお約束いたします。

※引用:筑摩書房「夢二日記1」